魔域宝宝外挂Gründonnerstag

Hintergründig

Gründonnerstag Das letzte Abendmahl und das Pascha-Ritual

Getsemani: »Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe.«

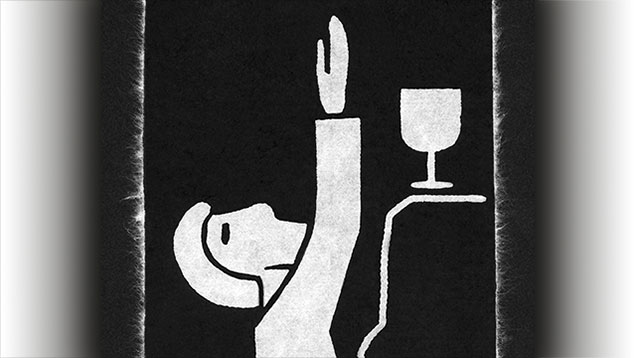

Linolschnitt, 11 cm x 22,5 cm | Frei nach einem Motiv des Altarbildes der Evangelischen Versöhnungskirche, Rüsselsheim, Deutschland.

Foto: © Sabrina | Reiner | | Geschütztes Bildmaterial

Abbildung: Getsemani

»Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe.«

Linolschnitt, 11 cm x 22,5 cm, Ausschnitt

Frei nach einem Motiv des Altarbildes der Evangelischen Versöhnungskirche, Rüsselsheim, Deutschland.

Foto: © Sabrina | Reiner | | Geschütztes Bildmaterial

Hinweis zu den Bibelzitaten

In den folgenden Abschnitten zitieren wir biblische Texte nach einer zeitgemäßen, für unsere Seite formulierten Übersetzung. Die Verweise führen allerdings zu den entsprechenden Stellen in der Lutherbibel von 1545.

1 Jesus und die Jünger feiern Pascha

Am Donnerstag vor seiner Kreuzigung

bereitet Jesus das Pascha-Mahl vor:

Es kam der Tag der Ungesäuerten Brote, an dem man das Osterlamm schlachten musste. Da schickte Jesus Petrus und Johannes fort mit dem Auftrag: »Geht los und bereitet für uns das Ostermahl vor, damit wir es essen können.«

Am Abend kam Jesus mit den übrigen Aposteln. Jesus sagte zu ihnen:

»Sehnlich hat es mich verlangt, dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, von nun an werde ich es nicht mehr essen, bis es seine Vollendung finden wird im Reiche Gottes .« Und er nahm einen Kelch, sagte Dank und sprach: »Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.«

1 Der Begriff Pascha ist die kirchliche Schreibweise, entstanden aus der frühkirchlichen, latinisierten Transkription für das hebräische Wort Pessach (פֶּסַח). So findet es sich in der Lutherbibel. Doch allgemein wird heutzutage zumeist die Begriffe Pessach oder Pesach verwendet.

2 Das Pascha-Ritual

Obwohl wir von den Evangelisten fast nichts darüber erfahren, haben Jesus und die Jünger das Pascha-Mahl sicher nach jüdischer Tradition abgehalten. Das Pascha-Mahl gliedert sich nach den vier vorgeschriebenen Weinbechern.

Exkurs: Die vier Weinbecher im Pascha-Ritual

Zu Beginn wurde der Erste Becher mit Wein und Wasser gefüllt. Der Hausvater sprach darüber die zwei vorgeschriebenen Segensformeln: »Gelobt seist du, Jahwe, unser Gott, König der Welt, der du die Frucht der Rebe schaffst.« und »Gelobt seist du, Jahwe, unser Gott, König der Welt, der du deinem Volk Israel Festtage zur Freude und zum Gedächtnis gegeben hast. Gelobt seist du, Jahwe, der du Israel und die Zeichen heiligst.«

Darauf wurden ungesäuerte Brote und grüne Kräuter aufgetragen, die der Hausvater verteilte, nachdem er seine Hände gewaschen, ein Dankgebet gesprochen und gekostet hatte.

Jetzt brachte man das gebratene Osterlamm.

Der Zweite Becher wurde gemischt, und der Hausvater gab eine kurze Erklärung über den Sinn des Festes, die Wohltaten Jahwes an seinem Volke und dessen Befreiung aus Ägypten. Alle Teilnehmer sangen den ersten Teil des Hallel, das aus den

Der Dritte Becher wurde gemischt, der Segensbecher genannt wurde, weil dabei die Danksagung über das Mahl gebetet wurde.

Schließlich fand das Mahl mit dem Vierten Becher, bei dem der zweite Teil des Hallel gesungen wurde, seinen Abschluss.

3 Die Eucharistie: Einsetzung des Abendmahls

In diesem Ritus vollzog sich diesmal aber etwas Besonderes, Neues: Jesus gab zum Gedächtnis seines Todes den Jüngern während des Mahles Brot und Wein als sein Fleisch und Blut.

Zu Beginn und am Ende des Mahls benutzte Jesus zwei Mahlsitten: das Brotbrechen und den Dritten Becher, um daran sein letztes testamentarisches Vermächtnis zu knüpfen.

Mehr noch: Jesus gab diesen jüdischen Mahlbräuchen einen neuen Inhalt. Beim jüdischen Mahl blieben Brot und Wein das, was sie waren: natürliche Genussmittel für das Mahl. Unter den Händen Jesu wurden Brot und Wein zu Trägern eines andersartigen Inhalts:

Und er nahm Brot, sagte Dank, brach es und gab es ihnen mit den Worten: »Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird; tut dies zu meinem Gedächtnis.« Und ebenso nahm er nach dem Mahle auch den Kelch mit den Worten: »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird.«

Beim Pascha-Mahl fand das Brotbrechen nicht zu Beginn des gesamten Mahlvorganges, sondern erst zu Beginn des eigentlichen Hauptmahles statt:

Der Hausvater nahm einen meist tellerförmigen Brotfladen in die Hände. Nachdem er sich auf seinem Liegepolster aufgerichtet hatte, sprach er darüber im Namen aller einen Lobpreis: »Gepriesen seist du, Jahwe, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Gepriesen seist du, Jahwe, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt und ungesäuertes Brot zu essen geboten hat.« Alle antworteten: »Amen.« Danach brach er für jeden Mahlteilnehmer ein Stück Brot ab und teilte aus.

An diesen jüdischen Tischbrauch knüpfte Jesus an: Und er nahm Brot, sagte Dank, brach es und gab es ihnen. Es war nicht Brauch, die Austeilung mit deutenden Begleitworten zu versehen. Jesus aber sprach: »Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.« Diese Handlung wird den Jüngern noch zur Wiederholung anbefohlen: »Tut dies zu meinem Gedächtnis.«

Nach dem Essen des Osterlammes wurde der Dritte Becher getrunken. Der Hausvater nahm den ihm kredenzten Weinbecher sitzend in die Rechte, hielt ihn eine Hand breit über den Tisch und sprach darüber für alle das vorgeschriebene Dankgebet: »Der Barmherzige (Gott), er würdige uns der Tage des Messias und des Lebens der zukünftigen Welt, er stifte Frieden über uns und über ganz Israel. So sprecht: Amen!« Nach der üblichen Sitte trank der Hausvater aus seinem Becher, was für die anderen Tischgenossen das Zeichen war, aus ihrem eigenen Becher zu trinken.

Entgegen dieser Sitte hat nun Jesus beim letzten Abendmahl womöglich seinen Becher allen Tischgenossen dargereicht: »Trinket alle daraus.« (Matthäus 26,27). Der Text lässt vermuten, dass mit der Aufforderung nur der eine Becher gemeint war, den Jesus selbst in den Händen hielt. Jedoch – und das ist mit Blick auf den geübten Pascha-Ritus naheliegender! – kann auch allgemein der Dritte Becher des Rituals gemeint sein, was jeden Becher der anwesenden Mahlteilnehmer einschließt. Denn diese Aufforderung gab es auch im Pascha-Ritual, wenn auch nicht ausgesprochen, sondern angeleitet durch das Trinken des Hausvaters.

Zusätzlich zur gewöhnlichen Sitte sprach Jesus dann noch die Worte: »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird.«

Verschiedene Interpretationen der Abendmahlszene haben in der Kirchengeschichte zu unterschiedlichen Abläufen in der Feier des kirchlichen Abendmahls geführt. Zusätzlich rankten sich um den »Heiligen Gral«, den Abendmahlsbecher Jesu, Legenden und viele Geschichten.

4 Die Fußwaschung

Die Selbsthingabe, an der Jesus seine Jünger teilnehmen lässt, erhält noch eine beispielhafte Verdeutlichung im Johannes-Evangelium:

Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und er die Seinen in der Welt liebte, so liebte er sie bis zum Ende. Während des Males [...] steht Jesus [...] vom Mahle auf, legt die Oberkleider ab, nimmt ein Tuch aus Leinen und bindet es sich um. Hierauf gießt er Wasser in das Waschbecken und beginnt, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem linnenen Tuch, das er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. [...]

Nach der Fußwaschung nahm Jesus seinen Platz am Tisch wieder ein. Der Erste Becher wurde getrunken und die Grünkräuter aufgetragen, die in die gemeinsame Schüssel eingetaucht wurden.

5 Die Entlarvung des Verräters

Nicht nur die Einsetzung der Eucharistie, sondern auch die Entlarvung des Verräters und die damit verbundenen Tischgespräche prägten das letzte Pascha-Mahl Jesu.

Die geheimnisvolle Andeutung während der Fußwaschung: »Ihr seid rein, aber nicht alle« (Johannes 13,10) lag wie ein Alpdruck auf der Tischgemeinschaft. Doch Jesus kannte keinen Kompromiss: Er war entschlossen, die Entscheidung herbeizuführen.

Nach dem ersten Bissen sprach Jesus: »Einer von euch wird mich verraten.« Dieser Vorwurf traf jeden, und ein unruhiges Fragen begann: »Einer nach dem anderen sagte zu Jesus: Ich bin es doch nicht? - Und ein anderer: Ich doch auch nicht? Jesus antwortete: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Da antwortete ihm sein Verräter Judas: Ich bin's doch nicht, Meister?« ()

Schon diese Frage lässt die Abgründigkeit des Verrates ahnen. Jesus antwortete: »Du hast es gesagt!« Judas, der inzwischen Gewissheit darüber gewonnen hatte, wo Jesus die Nacht verbringen würde, verließ darauf die Tischgemeinschaft.

Die Evangelisten lassen kaum einen Zweifel offen, dass der Verrat des Judas darin bestand, der jüdischen Behörde den Ort bekanntzugeben, wo Jesus am ehesten ohne Aufsehen und Tumult verhaftet werden konnte.

Dennoch bleibt der Verrat des Apostels voller Rätsel. Es fehlt das entscheidende Motiv. Geldgier allein kann es nicht gewesen sein. War er enttäuscht? Hatte er sich den Messias Israels anders vorgestellt? Wollte er den Konflikt provozieren in der Gewissheit, dass Jesus jede Auseinandersetzung mit den Priestern und Behörden für sich entscheiden würde und dann endlich klar würde, wie diese Bewegung um Jesus herum in die Geschichte des geknechteten Landes eingreifen wird? An dieser Stelle finden sich in der neueren Forschung viele Thesen.

6 Die Tischgespräche

Das Abendmahl nahm seinen Fortgang. Am Ende des Pascha-Mahles war es Sitte, noch einige Zeit bei ernstem Gespräch beisammen zubleiben. Diese Gespräche schildert der Evangelist Lukas () und besonders ausführlich Johannes mit ganzen Abschiedsreden und Predigten, die die messianische Bedeutung Jesu zum Inhalt haben, den Missionsauftrag der Jünger beschreiben, den nahen Tod Jesu und die baldige Wiederkehr nach dem Tod ankündigen, und im hohepriesterlichen Gebet Jesu münden ( - 17,26).